Unser Sonnensystem

Neues Projekt

voraussichtliche Fertigstellung 2024

Kosmische Schönheiten

Reiseführer durch den Nordsternhimmel

Ein Nachschlagewerk für alle Astrointeressierten und Astrofotografen

Viele bekannte Objekte des Nordsternhimmels, aufgeführt nach Sternbildern

Format 30x30cm, ca 250 Seiten,

135 gr Papier, glänzend,

Hardcover mit Fadenbindung

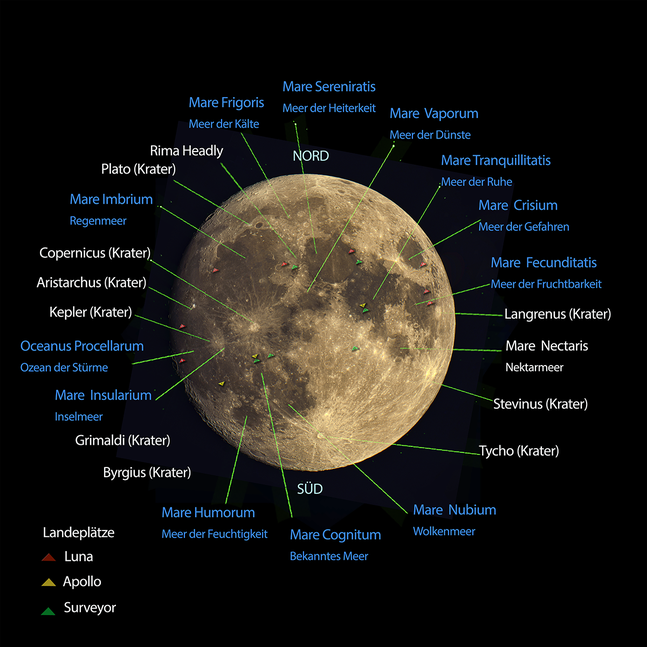

Mond

Der Mond (mhd. mâne; lateinisch luna) ist der einzige natürliche Satellit der Erde. Sein Name ist etymologisch verwandt mit Monat und bezieht sich auf die Periode seines Phasenwechsels. Weil die Trabanten anderer Planeten des Sonnensystems im übertragenen Sinn meist ebenfalls als Monde bezeichnet werden, spricht man zur Vermeidung von Verwechslungen mitunter vom Erdmond. Er ist mit einem Durchmesser von 3476 km der fünftgrößte bekannte Mond des Sonnensystems und gegenüber seinem Zentralkörper Erde außergewöhnlich groß (über ein Viertel des Erddurchmessers).

Weil der Mond die Erde in einem mittleren Abstand von nur rund 384.400 Kilometern umkreist (siehe Bahngestalt: etwa 30 Erddurchmesser), ist er bisher der einzige fremde Himmelskörper, den Menschen betreten haben, und auch der am besten erforschte. Trotzdem gibt es noch viele Unklarheiten, etwa in Bezug auf seine Entstehung und manche Geländeformen. Seine jüngere Entwicklung ist jedoch weitgehend geklärt.

Sein astronomisches Symbol ☾ ist die abnehmende Mondsichel, wie sie (nach rechts offen) von der Nordhalbkugel der Erde aus erscheint.

Mare

Ein Mare (lateinisch für "Mondmeer") ist eine dunkle, sehr große Tiefebene des Mondes. Auf der erdzugewandten Seite treten sie verstärkt auf (31 % der Oberfläche), auf der Rückseite dagegen sehr selten (nur 2 %). Die auffälligste Struktur ist in der Nordhälfte und wird volkstümlich der "Mann im Mond" (oder "Mondgesicht") genannt.

Neben den Maria (lat. "Meere") gibt es noch entsprechende Bezeichnungen für kleinere Ebenen und anhängende Strukturen: Oceanus ("Ozean"), Lacus ("See"), Palus ("Sumpf") und Sinus ("Bucht").

Kontinente

Ein Terrae ist ein Hochland auf dem Mond. Vermutlich handelt es sich dabei um die ursprüngliche Mondkruste. Mehrere Gebirge erreichen Höhen von 10 km, sie sind meist nach Gebirgen auf der Erde benannt. Durch die Gebirge ziehen sich an einigen Stellen Täler (Vallis genannt). Sie sind einige hundert Kilometer lang und oft nur wenige Kilometer breit, ihre Tiefe beträgt ein paar hundert Meter. Sie werden meist nach Kratern in der Nähe benannt.

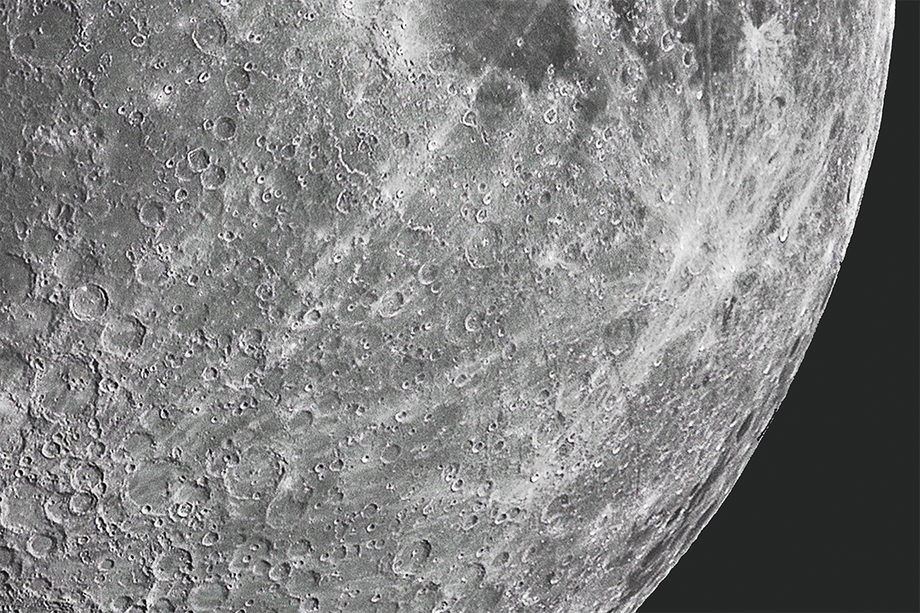

Krater

Die Krater auf dem Mond entstanden fast alle vor mehreren Milliarden Jahren durch Einschläge von Asteroiden. Sie erreichen Größen bis zu 2240 km (Südpol-Aitken-Becken, bis 12 km tief) und sind sehr zahlreich, alleine auf der Vorderseite werden über 40.000 Krater gezählt - auf der Rückseite sind es noch viel mehr. Benannt werden sie nach Astronomen, Philosophen und anderen Gelehrten.

Rillen und Risse

Über die Rillen- (Rima) und Rissstrukturen (Rupes) ist bisher am wenigsten bekannt, sie haben verschiedene Formen (gerade, gebogen, u.a.), treten teilweise gruppiert auf und können über 400 km lang sein. Eine Theorie geht von Lavakanälen aus, eine weitere von Spannungsrissen in der erkaltenden Mondlava (zu Frühzeiten der Mondentstehung).

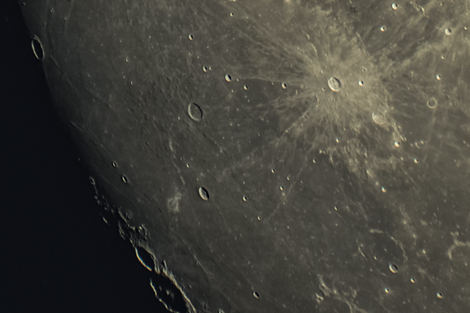

Mare Imbrium (Regenmeer) und Alpen, Kaukasus und Apenninen

Mare Imbrium (Regenmeer)

Dies ist der zweitgrößte Einschlagskrater auf dem Mond und einer der größten im Sonnensystem überhaupt. Sein Alter beträgt etwa 3,8 Milliarden Jahre, der Durchmesser etwa 1100 km. es wird geschätzt, das der Einschlagskörper einen Durchmesser zwischen 25 - 50 km hatte.

Gebirge: Alpen, Kaukasus und Apenninen

Auf dem Mond existieren eine Vielzahl von Gebirgen von denen einige nach Erdgebirgen benannt wurden. Jedoch sind sie keine Folge einer Plattentektonik wie auf der Erde, sondern meist die Relike der Einschlagskrater der Mare. Auf dem Mond gibt es einige Berge, die über 4000 m hoch sind. die Beeindruckendste Erhöhung jedoch ist beinahe 11000m hoch. Sie liegt im Südpol-Aitken Becken, ist für uns leider nicht sichtbar und besteht wahrscheinlich aus zurückgefallenem Auswurfsmaterial eines Einschlag.

Rima Headly

Die teilweise 1000 m breite und 400 m tiefe Hadley-Rille liegt am östlichen Rand des Palus Putredinis (lat. Sumpf der Fäulnis) zu Fuß des mächtigsten Mondgebirges Montes Apenninus. Die Rima ist sehr gut erforscht da Apollo 15 dort gelandet ist (26°07′55,99″N − 3°38′01,90″E).

Die Astronauten fuhren erstmals mit einem Automobil (sogenannter Rover) auf dem Mond herum (LVR: Lunar Roving Vehicle). Das erhöhte ihre Beweglichkeit und die transportierte Nutzlast. Sie fuhren u.a. zum 5 km entfernten Mons Hadley (Durchmesser 25 km, max. 4,6 km hoch).

Vor Ort befinden sich noch die Messgeräte, das Bohrgerät, der Rover (nur 10 km auf dem Tacho), ein Hammer und eine Feder (als Demonstration das beide im Vakuum gleich schnell fallen) und das Kunstwerk Fallen Astronaut (eine Raumfahrerstatue und Aluminiumplatte mit den Namen der 14 bis dahin gestorbenen Astronauten/Kosmonauten).

Kopernikus

Kopernikus ist ein großer Mondkrater vom Typus Ringgebirge und umfasst 13 Nebenkrater. Er wurde 1935 von der Internationalen Astronomischen Union nach dem Astronomen Nikolaus Kopernikus benannt. Er hat einen Durchmesser von 90–95 km, eine Tiefe ca. 3800 m und mehrere zentrale Berge ( etwa 1800 m ). Sein Alter wird auf etwa 800 Millionen Jahre geschätzt.

Südlich des Aristarch Plateaus liegen zwei weitere, sehr interessante Regionen der Mondoberfläche. Es sind Reiner Gamma – neben Descartes – der einzige SWIRL auf der Vorderseite des Mondes und die Region der Marius Hügel. Beide Regionen sind etwa einen Tag später als das Aristarch Plateau bei einem Mondalter von ca. 12 Tagen zu beobachten.

Der SWIRL Reiner Gamma im Teleskop

REINER GAMMA

... ist eine helle ovale Struktur mit einem nach Norden verlaufenden „Schwanz“ und sollte schon in einem guten Fernglas sichtbar sein. Es ist ein SWIRL, eine starke magnetische Anomalie. Sie hat kein Relief, das bedeutet es ist keine Erhebung oder Einsenkung im Mondboden, sondern die Mondoberfläche ist gegenüber dem umliegenden Gelände einfach heller. Das Magnetfeld ist dort wesentlich stärker als in den übrigen Mondregionen. Die Entstehung der Swirls liegt weitgehend im Dunkel der Mondgeschichte. Auch unverstanden ist bis heute die Tatsache, dass es auf der Vorderseite nur zwei SWIRLS gibt, die Häufigkeit auf der Rückseite aber deutlich höher ist. Sicher scheint zu sein, dass das Magnetfeld verhindert, dass die energiereichen Protonen und Elektronen des Sonnenwindes die Mondoberfläche abdunkeln können.

Marius, Rima Marius und die Marius Hügel im Teleskop

MARIUS

Direkt am Ende des „Schwanzes“ von Reiner Gamma liegt der ca. 40km große Krater Marius. Westlich und nördlich von Marius befindet sich – assoziiert mit einigen sinusförmigen Rillen – die größte Region mit lunaren Domen (vulkanische Kuppen), es sind einige dutzend. Für ihre Beobachtung erfordert es einen sehr flachen Sonnenlichteinfall (die Dome erreichen nur Höhen von 100- 200m) und Teleskopöffnungen von 6 Zoll und größer.

Aristarch Plateau ist mit einer Größe von ca. 170 x 200 Kilometer und seiner deutlich rhombusförmigen Struktur eine der außergewöhnlichsten Mondregionen. Es ist eine erhöhte Bodenstruktur, die sich teilweise bis zu einer Höhe von 1.5 Kilometer über die Lava des Oceanus Procellarum erhebt und dort wie eine Insel liegt. Das Plateau ist eindeutig vulkanischen Ursprungs, die komplette Oberfläche ist mit einer 30- bis 50 Zentimeter hohen Schicht von pyroklastischer Asche bedeckt. Die Entstehung des Aristarch Plateau ist bis heute weitgehend unverstanden und verliert sich im Dunkel der Mondgeschichte.

Das Alter von Aristarch wird auf „nur“ 175 Millionen Jahren geschätzt. Er ist umgeben von einem sehr asymmetrischen und extrem hellen Strahlensystem und die Kraterwälle zeigen eine ausgeprägte streifige Struktur zwischen hellem und dunklem Material. Westlich von Aristarch liegt der annähernd gleich große Krater Herodotus, der deutlich älter ist.

Aristarch Plateau © VirtualMoon

VALLIS SCHRÖTER

Nördlich, genau zwischen Aristarch und Herodotus, beginnt das Vallis Schröter. Von den historischen Mondbeobachtern als Tal interpretiert, wissen wir heute, dass es ein am Anfang 5km breiter und etwa 160km langer lavafördernder Kanal war, die größte und längste sinusförmige Rille auf der Vorderseite des Mondes. Am Anfang sitzt der Förderschlot, ca. 7km im Durchmesser mit dem inoffiziellen Namen "Cobra head", dem Kopf der Kobra. Um die sinusförmige Rille und den Kobrakopf im Detail zu beobachten braucht man schon Teleskopöffnungen ab 6 Zoll und größer.

Das Aristarch Plateau im Teleskop. Bei dieser Beleuchtung sieht man deutlich, wie das rhombusförmige Plateau aus der Lava des Oceanus Procellarum hervorsteht

Die ganze Region des Plateaus war immer wieder – hauptsächlich in den 50-, 60- und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts – eine Region in der von vielen Mondbeobachter von „rötlichem Glühen“, „Wolken“ oder von „Trübungen“ berichtet wurde. Hauptsächlich bezogen sich diese Beobachtungen auf das gesamte Aristarch Plateau aber auch auf die Krater Alphonsus und Plato. Nicht verwunderlich, den vom Aristarch Plateau und dem Krater Alphonus war bekannt, dass diese Regionen vulkanischen Ursprungs waren. Diese Berichte bekamen sogar einen eigenen Namen, es sind die so genannten Lunar Transient Phenomena (LTP). Übersetzen kann man diesen Begriff in „Flüchtige lunare Phänomene“. Sie wurden damals als aktive vulkanische Aktivitäten interpretiert. Selbst Friedrich Wilhelm Herschel wollte auf dem Plateau einen Vulkanausbruch beobachtet haben. Heute lässt sich mit Sicherheit sagen, dass diese Beobachtungen nicht real waren.

Beobachtungen von Trübungen könnten real gewesen sein, mit der Erklärung, dass es vielleicht über diesen Regionen Austritte von Gaswolken gegeben haben könnte, die kurzfristig feine Strukturen, die unter den Gaswolken lagen, unscharf oder verwischt erscheinen ließen. Solch erhöhte Gaskonzentrationen wurden auch während der Apollo Missionen beim Überfliegen bestimmter Landschaften gemessen. Mit Sicherheit waren dies aber damals wie zu Apollozeiten keine Beobachtungen von aktivem Vulkanismus.

Tycho (Krater)

Sein Durchmesser beträgt 85 km, die Tiefe ca 5 km. Zentralberg mit ca. 2 km Höhe . Sehr ausgeprägtes Strahlensystem aus Auswurfsresten. Der eingeschlagene Asteroid ( ca. 10 km Durchmesser) könnte ein Bruchstück des gleichen Asteroiden sein, der vor 65 Millionen Jahren auf der Erde einschlug und zum Aussterben der Dinosaurier geführt hat. Apollo 17 ist an einem Strahl dieses Krauters gelandet.Bren

Stevinus

Stevinus ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des Mare Fecunditatis, nordwestlich des Kraters Furnerius und südwestlich von Snellius und dem nordwestlich von Stevinus in südöstlicher Richtung verlaufenden Mondtal Vallis Snellius. Der Krater ist kaum erodiert, weist ausgeprägte Terrassierungen und im ebenen Inneren einen Zentralberg auf.

Mare Tranquillitatis (Meer der Ruhe);

Der Durchmesser beträgt etwa 876 km. Im Südwesten findet man die Landestelle von Apollo 11 (erste bemannte Mission zum Mond, gelber Kreis)

Oceanus Procellarum (Ozean der Stürme)

Der Ozean der Stürme ist eine sehr große (4 Mio km², circa 2.500 km lang) Ebene mit unregelmäßiger Umrandung. Sie liegt im Nordwesten der erdzugewandten Seite und entstand wahrscheinlich nicht durch einen Einschlag sondern durch die Lava-Überflutung aus benachbarten Kratern.

In diesem Gebiet landeten mehrere Sonden (sowohl von USA als auch UdSSR) und auf den Koordinaten 3°00'44,60" S – 23°25'17,65" W die Fähre von Apollo 12. Die Apollo 12 Besatzung konnte - wie geplant - von der nur 168 m entfernten Sonde Surveyor 3 Teile mit zurück zur Erde nehmen.

Auf dem Mond befindet sich neben dem Fährenunterteil noch die defekte Farbkamera, versehentlich zurückgelassene Farbfilme, das noch jahrelang betrieben Experiment-Modul ALSEP (Apollo Lunar Surface Experiments Package) und die 72 km nördlich aufgeschlagene Fähre. Diese war nach der Rückkehr der beiden Mondbesucher in die Kapsel bewusst zum Absturz gebracht worden um den aufgestellten Seismometer zu testen.

Proclus: (Krater)

Durchmesser ca. 27 km, ausgeprägtes Strahlsystem von ca. 600 km Länge, aber nicht in die Süd-West Richtung. Dies deutet auf einen flachen Einschlagwinkel hin. Einen ähnlich flachen Winkel hatte wahrscheinlich der Asteroid von Chixuclub, der für das Aussterben der Dinosaurier vor etwa 65 Millionen Jahren verantwortlich gemacht wird.